不妊治療の現場から社会を変える──「プレコンセプションケア」を軸に、生殖医療の未来を支える

リプロダクティブサポートファーム東京 代表 川口 優太郎 氏

不妊治療や生殖医療に特化したコンサルティングを行う「リプロダクティブサポートファーム東京」。医療機関の開業支援から企業向けのライフプラン教育、さらに小学生への性教育まで──多角的かつ幅広く活動を展開しています。今回は代表の川口氏に、創業の背景や社会的課題への思い、そして今後の展望について伺いました。

目次

不妊治療・生殖医療専門のコンサルティング事業とは

──改めて、御社の事業内容について教えてください。

弊社「リプロダクティブサポートファーム東京」では、不妊治療や生殖医療の分野に特化したコンサルティング事業を展開しています。主な事業内容としては、不妊治療専門クリニックの新規開業支援から運営改善、経営戦略立案、コスト最適化までを一貫してサポートしています。とくに、開業時には立地選定や設備導入、人材確保など、医療機関ならではの課題が多く発生しますが、それらを医療現場と経営の双方の視点から支援できる点が弊社の強みです。

また、既存クリニックに対しても、業務フローの見直しや集患戦略の再構築、最新医療技術の導入支援などを通して、患者満足度と経営の両立を実現するお手伝いをしています。さらに、法人企業向けには、薬剤師など専門家と連携したサプリメント・健康食品の開発監修、医学的根拠に基づくコンテンツ監修、従業員の健康支援を目的としたセミナーや研修の企画運営なども行っています。

専門知識をもったうえでの支援の必要性

──この分野で起業されたきっかけは何だったのでしょうか?

医療コンサルティング業界には多くのプレイヤーがいますし大手有名企業も存在していますが、同じ“医療”という領域にあっても、私たちが携わっている『不妊治療・生殖医療』という分野は非常に特殊で、患者層も、ニーズも、診療圏の考え方も、マーケットの規模も、一般的な医療とはまったく異なります。

不妊治療・生殖医療に精通したコンサルタントは非常に少ないのが現状で、その結果、医療機関が専門外のコンサルタントから助言を受けて方向性を誤り、経営方針が瞬く間に変化して混乱に陥っていくケースや、運営側と現場の考え方に大きな乖離が生まれていくケースも実際に数多く見てきました。

──ご自身の経験から起業につながったのですね。

私は、臨床現場で受精卵(胚)を扱う胚培養士(エンブリオロジスト)として臨床に携わる中で、こうした課題を幾度となく痛感し、「専門知識を持つ自分だからこそ支援できることがある」と考え、起業を決意しました。

これまでに、東京都をはじめ、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県、静岡県など数多くのご施設様からご依頼をいただき、クリニックの新規開業や業務コンサルティングに携わらせていただいています。当然ながら、成功も失敗もありますが、起業した時から現在もずっと変わらず信頼してお仕事を任せていただいている先生方や企業様も数多くあり、日々、大変有難く感じています。

現場で感じた課題と「プレコンセプションケア」への注力

──現在、特に力を入れている取り組みはありますか?

今、注力しているのが「プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)」についてです。2022年4月から不妊治療の保険適用化がスタートし、これをきっかけに治療を受けるご夫婦が顕著に増加しましたが、同時に「もっと前の段階から知識や準備を整えること」が重要になってきています。

弊社では、NPO法人フォレシア、vivola株式r会社とともに企業の社員向けにライフプランニングとキャリア形成を両立するための講座や仕事と不妊治療の両立支援事業、研修会なども数多く実施しているほか、新入職員や就活中の大学生向けのプレコンセプションケアに関するセミナー、性教育イベントなどでも登壇をさせていただいています。

──川口さんは小学生向けにも性教育セミナーを行っているとお聞きしました。

この夏に、株式会社ファミワン主催で『小学生向けの性教育オンラインセミナー』が開催され、講師として登壇をさせていただいたのですが、もともと定員が100名だったのに対してその4倍にもなる参加申し込みをいただきました。急遽、視聴の枠を拡大して対応するなど、社会的な関心の高まりを感じると同時に、産経新聞社様をはじめメディアでセミナーについて記事で取り上げていただき実際に多くの反響をもらいました。

組織づくりには課題も|人材育成の難しさ

──組織運営の面で意識されていることはありますか?

現在、弊社には8名のメンバーが登録しています。全員が医療現場で働いている、あるいは働いた経験がある専門職で、胚培養士、薬剤師、看護師、助産師のほか、生殖医療相談士、不妊カウンセラーの有資格者など多職種が連携しています。ご依頼いただいた内容に対して、適宜、それぞれ得意とするメンバーに担当してもらうことで幅広く、専門的で、クオリティの高いサービスが提供出来ていると考えています。

中でも、当社副代表で管理薬剤師の濱田愛里先生は、不妊治療・生殖医療の知見を有する数少ない希少な薬剤師であるだけでなく、公認スポーツファーマシストの有資格者としての一面もあり、サプリメントの開発や、国や自治体から依頼を受けてアスリート向けのドーピング使用の防止教育、小・中・高の学生向けに覚せい剤など危険薬物乱用防止教育を行なうなど、生殖医療という枠だけにとらわれず非常に幅広い活動を行っています。

──反対に、組織運営での課題や難しさは何でしょうか?

臨床の現場においては抱えている課題もあります。一つはIT化・DX化がなかなか進まないという点。これは生殖医療業界全体に言えることで、患者側・医療従事者側の双方が多種多様な悩みを抱えています。もう一つは、新しい人材の育成という課題です。生殖医療は『生命の源』を扱う非常に繊細な分野で、常に緊張と責任が大きくのしかかる仕事です。また、受精卵(胚)を扱う操作には個人の技術力やセンスも問われます。ほんの少しのミスでも、本来であれば生まれてくるはずだった命を無駄にしてしまう可能性もあります。

時代錯誤なのは重々承知しているということを前置きした上で、ヒトの生命を取り扱う以上は、話題の高市早苗新総理の言葉を借りれば「ワークライフバランスという言葉を捨てる」覚悟も、時には必要な職種だと思っています。確かに、現代の社会背景にはそぐわない旧時代的な考え方なのかもしれませんし、結果的に生殖医療という業界全体で新しい若い人材が定着しづらい要因の一つとなっていることは事実です。今後は、情報・通信など他業種とも連携し、IT化・DX化を取り入れることで個々の役割分担をより明確にし、負担を軽減できる組織づくりと、ワークライフバランスを実現できる体制づくりを進めていきたいと考えています。

啓発活動と仕組みづくりで社会を支える

──最後に、今後のビジョンをお聞かせください。

まずは、『地方創生』についてでしょうか。都心から少し離れた地域でお仕事をさせていただく機会も多いのですが、地方に行くほど「少子高齢化」という日本の社会背景がよりハッキリと形として表れていて、過疎化が進んでいることや子どもを見る機会が少ないことを実感します。各自治体でさまざまな妊活支援・子育て支援事業が存在していますが、まだまだ認知度は低く、国や自治体とも協力して啓発活動を進めていく必要性があると思います。

そして今後は、特に企業・経営者の理解を深めていくことが大事になってくると考えています。「少子高齢化」が進む一方で、子どもを望むカップル、不妊治療を受ける方々は増え続けています。現在では生まれてくる子どもの約10人に1人以上が高度生殖医療を介して誕生しているというデータもあります。それにも関わらず、企業・経営者の中にはこの現実を理解されていないところもまだまだ多いです。

不妊治療をされている多くの方が働きながら通院されており、仕事と不妊治療の両立に関して課題を抱えています。社会的な理解を広げ、仕事と不妊治療の両立を受けられる環境を整えることが必要です。今後は、企業向けの啓発活動を進めながら、これまでに受賞したビジネスコンテストなども含めて社会的認知を高めていく予定です。「不妊に悩む人をひとりでも減らす」──そのための仕組みづくりを、今後も現場と社会の両面から進めていきます。

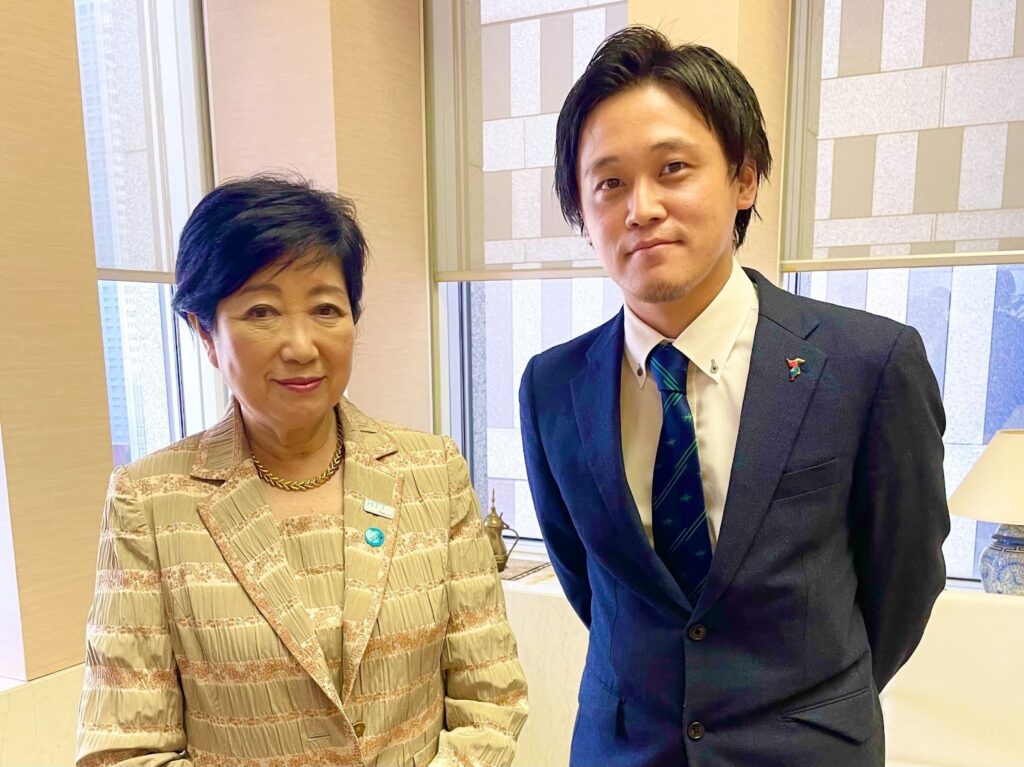

(写真:JCI JAPAN TOYP 2022で『総務大臣奨励賞』を受賞し、小池百合子 東京都知事のもとを表敬訪問した際の式典にて)