“命をつなぐ教育”を未来へ――救命×DXで拓くMFAジャパンの新時代

MFAジャパン株式会社 代表取締役 志村貴幸氏

救命教育を通じて“命をつなぐ”――。

MFAジャパン株式会社は、アメリカ発の応急手当プログラムを日本に広めるべく1988年に設立されました。2023年、事業承継を経て新代表に就任した志村貴幸氏は、長年の医療・ヘルスケア業界での経験を生かし、DX化と国際展開を推進しています。本記事では、救命の知識を広め、次世代に引き継ぐための挑戦について伺いました。

目次

救命教育を軸に社会へ貢献――多摩から世界へ

――現在の事業内容や理念について教えてください。

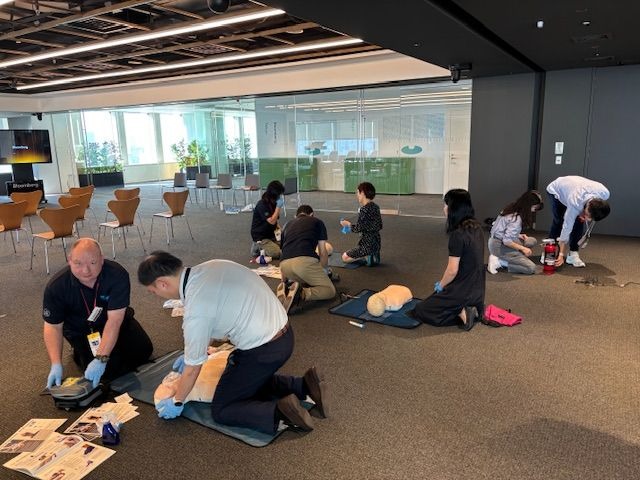

当社は、救急・応急手当の専門指導員を養成する教育事業を軸に、教材制作や医療機器の販売・貸出を行っています。累計受講者数は18万人を超え、企業や学校、自治体などで導入されています。

創業者の浦元千賀子氏は、若い頃に事件に遭遇し、通行人の心臓マッサージによって命を救われた経験を持ちます。その体験から「救命の知識を日本に広めたい」という強い想いで事業を立ち上げました。私が事業を承継したのは2024年9月ですが、当時は役員・従業員の高齢化が進み、会社の存続が危ぶまれていました。そこで、DX化を進めながら、地域と世界に貢献できる新たな体制づくりに着手しました。

理念として掲げているのは「多摩地域に根ざしたグローバル企業を目指す」こと。SDGsやダイバーシティの理念を重視し、教育を通じて社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。

地元と世界をつなぐ経営者として――志村代表の歩み

――経営者を志したきっかけを教えてください。

私は東京都東村山出身で、学生時代はサッカーに打ち込みました。大学では国際経営を学び、アメリカ・シアトル近郊での留学を経験しました。社会人としては財務・経理を軸にキャリアを重ね、ジョンソン・エンド・ジョンソンではプロジェクトマネージャー、住友商事グループ出向先であるフィリピンの電子部品会社にてCFO職も務めました。特にフィリピン駐在時は、1,300人規模の組織を統括し、コロナ禍で現地社員と一緒にオペレーションを継続したことが大きな転機になりました。

50歳を迎えた今、「次は地元・多摩に貢献したい」と考えたことが経営者としての出発点です。後継者不在に悩む中小企業を支え、社会的意義のある事業を未来へつなぐことを自分の使命としています。最終的な夢は、スペインでサッカークラブのオーナーとなり、若者が夢を持てる環境をつくること。スポーツと教育の両面から、人の可能性を広げていきたいと考えています。

DX推進とプロジェクト型組織で挑む“自律するチームづくり”

――社員の主体性を高めるために、どのような取り組みをされていますか。

まず着手したのは業務の可視化です。長年紙ベースで運用されていた業務を刷新し、ERP(freee)やCRM(KINTONE)などのシステムを導入しました。これにより、月次決算の早期化や顧客データの一元管理が実現し、生産性が大幅に向上しました。

また、社員一人ひとりが責任を持ってプロジェクトを進める文化を育てています。例えばECサイト開設では、事務職だった社員にプロジェクトリーダーをお願いした所、自ら販売戦略やキャンペーン案を提案するまでに成長し、当社では欠かせない人材となりました。

小規模だからこそ、意見を言いやすい風通しの良い職場を大切にし、挑戦する人を支える体制を整えています。

Eラーニングと海外展開で拡がる救命教育の未来

――今後の展望や挑戦について教えてください。

短期的には、SDGsを意識した自社ビル建設を計画しています。太陽光発電やEV設備を備えた環境配慮型オフィスを目指し、社員が集い、インストラクターや受講生が宿泊できるスペースも設けたいと考えています。

中期的には、フィリピンやベトナム現地法人の事業承継M&Aを通じて、外国人インストラクターを育成し、ASEAN諸国への教育プログラム展開も検討しています。さらに、多言語・AI機能を実装したEラーニングシステムの導入により、誰もがオンラインで救命教育を受けられる仕組みを整備し、救命知識の普及を加速させます。

高齢化や災害リスクが高まる今、命を守る教育の重要性はますます高まっています。社会に安心を届けるプログラムとして、これからも革新を続けていきます。

サッカー指導が原動力――子どもたちと過ごす週末

――ご多忙な中、どのようにリフレッシュされていますか。

平日はほとんどが仕事中心の生活ですが、週末はサッカー指導に打ち込んでいます。現在、中学生と小学生のチームで指導者を務めており、コーチとして子供達と汗を流す時間が、何よりの息抜きです。彼らが「もっと上手くなりたい」と目を輝かせる姿を見ると、自分自身も自然と前向きな気持ちになります。

サッカーは私の人生の一部となっており、サッカーを通じて学んだチームワークやリーダーシップは、今の会社経営にも大きく生きています。

忙しい日々の中でも、「人を育てる」ことへの情熱だけは、仕事でもフィールドでも変わりません。これからも、教育とスポーツを軸に人の可能性を広げていきたいと考えています。